在日常生活中,我们常会遇到这样一个词语——“不胜其烦”,它源自中文,表达的是一种因过多、过于频繁的琐事或困扰而感到难以忍受的疲惫和厌烦,作为一个翻译学者,我将从语言学、文化心理学以及跨文化交流的角度来解析这个看似简单的词汇,揭示其背后蕴含的丰富内涵。

从语言学角度看,“不胜其烦”是一个典型的汉语成语,由“不胜”(无法承受)和“其烦”(那些琐事)两部分组成,在中文语境中,它强调的是对重复、琐碎事务的累积压力,这种压力往往超越了个体的心理承受能力,汉语的动态性和隐喻性在这里体现得淋漓尽致,通过“不胜”传达出一种逐渐累积的疲倦感。

从文化心理学的角度,不同文化对于“烦”的理解和应对方式存在差异,西方社会可能更倾向于直接表达不满,如使用“overwhelmed”(压垮)、“tired out”(筋疲力尽)等表达。“不胜其烦”则更符合东方人的含蓄和内敛,反映出中国文化中的忍耐和自我调适精神,在儒家文化中,忍受和隐忍被视为一种美德,而“不胜其烦”或许就是这种理念的生动体现。

全球化和跨文化交流使得“不胜其烦”这一概念在全球范围内被广泛理解和应用,在国际交流中,理解并妥善处理对方的文化习惯和反应模式至关重要,当一个外国人在中国频繁遇到琐事而感到“不胜其烦”时,他可能需要学习如何适应中国的礼节和沟通方式,或者寻求有效的解决方案,以减少不必要的烦恼。

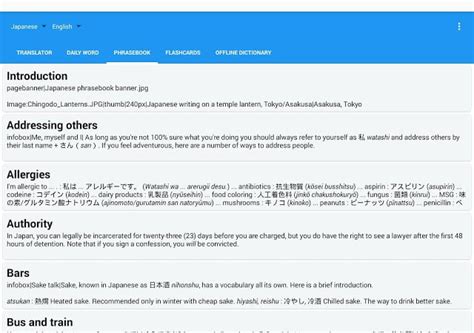

作为翻译学者,我们不仅需要精通原文,还需要理解和传达其深层含义,在翻译过程中,我们需要找到最贴近目标语言和文化的表述方式,让“不胜其烦”在不同的语境中都能准确地传递出原意的精髓,这既是对原文的尊重,也是对文化交流的贡献。

不胜其烦,这个看似简单的词汇,背后却蕴含着丰富的文化信息和心理体验,通过深入研究,我们可以更好地理解和应对生活中的困扰,同时也能增进不同文化间的理解和尊重,作为一名翻译学者,我致力于在字里行间架起连接各种文化的桥梁,让语言成为理解世界、化解困扰的有力工具。